La huella de carbono en la dieta: Los alimentos que más y menos CO2 generan

La huella de carbono en la dieta: Los alimentos que más y menos CO2 generan

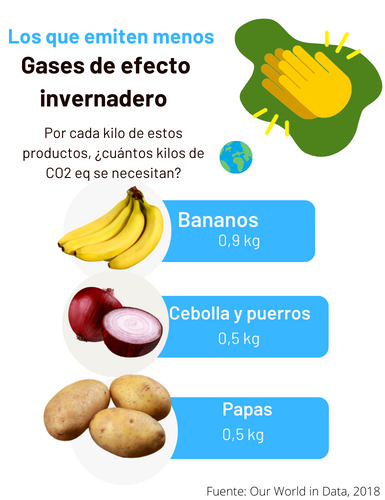

Las estimaciones de esta infografía se basan en un estudio global con una lista de 43 productos en 119 países.

Por: Hassel Fallas Análisis y visualización de datos

26 de julio de 2022

Esta semana, en tu casa, te encargaron hacer la compra en el súper. La lista incluyó un kilo de carne de res, otro de pollo, más uno de pescado tilapia. También te pidieron un kilo de queso y la misma medida de café, huevos, arroz, tomates, papas y naranjas. La compra la completaste con un litro de aceite de girasol. En total, la dieta de tu familia implicó la producción aproximada de 172,4 kilos de CO2 equivalente. Incluyendo desde las emisiones del uso de la tierra para cultivar los alimentos o cuidar los animales hasta las del procesamiento, transporte y la colocación del producto en el supermercado, entre otras.

El número de este caso hipotético no suena exorbitante hasta que lo multiplicas por las 52 semanas del año y luego por la cantidad de hogares que hay en Costa Rica, 1.6 millones, de cuatro miembros en promedio. Así llegarás a la cifra de 14,3 millones de toneladas métricas anuales, solamente para una dieta similar a la descrita, que puede variar significativamente entre un hogar y otro dependiendo de la cantidad de personas en cada casa, su poder adquisitivo y sus gustos por cierto tipo de alimentos que, en la cadena de producción y consumo generan más o menos emisiones de gases de efecto invernadero por kilogramo de producto.

El problema se vuelve más significativo cuando lo escalamos globalmente. En el mundo se ha estimado que la huella de carbono en el sistema de alimentación representa 16.000 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono por año. Es decir, en promedio, cada habitante del planeta generaría casi 2,3 toneladas por lo que come. Pero todos sabemos que hay disparidades entre países más desarrollados y los menos.

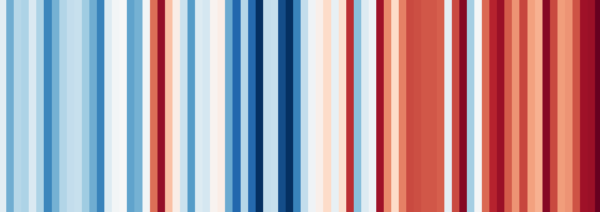

Por estas razones es que la dieta que elegimos y cuántos alimentos aprovechamos o desperdiciamos es crucial para tratar de mantener el calentamiento global en raya y que el planeta no rebase un aumento de la temperatura de 1,5 grados.

El CO2 «equivalente» (CO2e) es una medida para expresar en términos de CO2 el nivel de calentamiento global que tienen los otros gases de efecto invernadero. (Ejemplo: 1 tonelada de Metano CH4 es equivalente a 25 toneladas de CO2e). La utilización de CO2 sólo comprende al gas dióxido de carbono. El empleo de CO2e comprende al CO2, CH4, N2O y los gases fluorados. Fuente: Observatorio Boliviano de Cambio Climático

¿Querés leer más y profundizar sobre este tema? Te recomendamos este reportaje de Michelle Soto, editora de Ojo al Clima, medio aliado de La Data Cuenta.

Todos los derechos reservados

2022

(Los artículos de La Data Cuenta son propiedad de su autora, Hassel Fallas. Si desea reproducirlos o hacer referencia a ellos, por favor cite la fuente original y vincule el link a su publicación).

Periodismo independiente basado en datos desde 2013

Para consultas o remitir información, escriba a: hassel@ladatacuenta.com