Un análisis de once años de datos revela cómo la enfermedad dejó de seguir el patrón crítico de contagios de julio a septiembre. Ahora basta un mes con aguaceros intensos y noches cálidas para que el virus se multiplique, incluso en plena temporada seca. Las muertes de 2024 muestran que el cambio climático no solo desajustó el calendario: también puso en mayor riesgo a la niñez urbana.

Por: La Data Cuenta

para la Red Centroamericana de Periodistas

Publicado: 17 de septiembre de 2025

Durante décadas, el dengue en El Salvador obedecía a un ciclo predecible: julio, agosto y septiembre eran los meses de su auge, en sintonía con el corazón de la estación lluviosa.

Hoy, ese patrón se quebró. El virus ya no obedece al calendario del invierno tradicional. Puede surgir incluso en plena época seca, si las lluvias irrumpen y las noches se mantienen más cálidas de lo normal.

Esas distorsiones del clima —producto del calentamiento global— aceleran el ciclo de vida del Aedes aegypti y facilitan la propagación del virus. Lo que antes era una rareza se ha vuelto más probable, con brotes inesperados en meses como enero, febrero o junio.

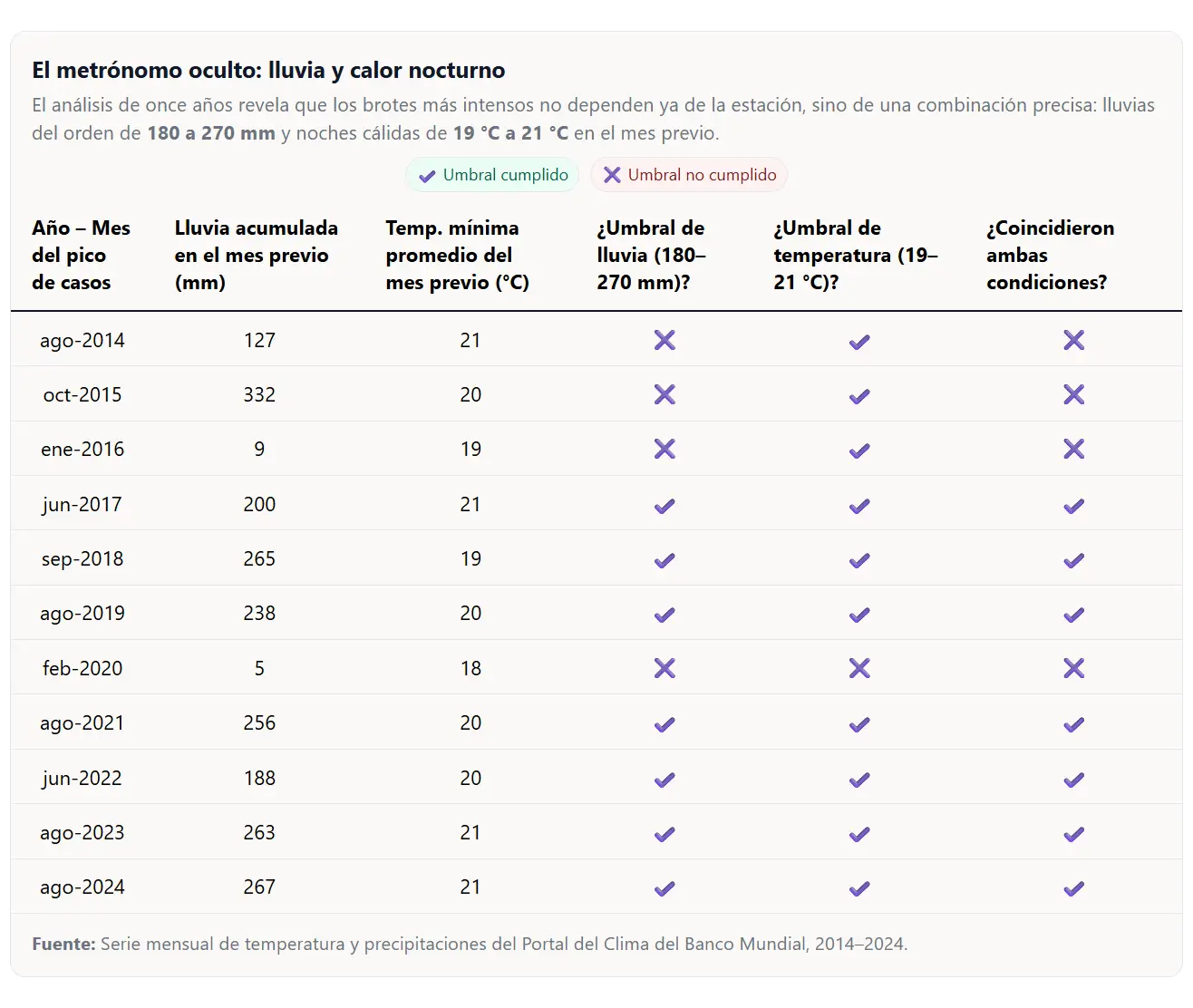

Un análisis de datos de once años (2014 a 2024), elaborado con registros de la Organización Panamericana de la Salud y del Banco Mundial para este reportaje, respalda la conclusión: el dengue ya no responde a la estacionalidad; ahora es el cambio climático el que marca el compás de su avance.

Tu apoyo transforma datos en acción

En La Data Cuenta convertimos cifras complejas en historias que importan, visuales que informan y reportajes que tocan. Lo hacemos con rigor, independencia y compromiso.

Si crees que la información puede impulsar el cambio, ayúdanos a seguir contándolo.

Cada aporte suma. Cada dato cuenta.

Muertes fuera del calendario

Lo peor de esta alteración son las muertes. En junio de 2024 se acumularon decesos que el gobierno apenas reconoció. La primera muerte oficial en cinco años fue anunciada a finales de ese mes, identificada únicamente como “un menor de edad”.

Ante la falta de detalles, el medio Voz Pública verificó los hechos: se trataba de una niña de 10 años, residente en Santo Tomás, un municipio urbano en el sur del departamento de San Salvador, que murió por dengue grave. No fue un caso aislado.

Ese mismo mes, en el Hospital de Niños Benjamín Bloom —el principal centro pediátrico público del país, también ubicado en la capital— fallecieron seis niños más, de entre cinco y 13 años.

Unas semanas antes, a finales de mayo, un joven de 22 años había muerto en Ilopango, otro municipio densamente poblado del área metropolitana. Todos ellos enfermaron en un momento del año que antes no solía concentrar los picos de contagio.

Jorge Panameño, expresidente de la Asociación Salvadoreña de Infectología y con larga trayectoria en el Seguro Social

Para el galeno — quien lo ha constatado tanto en su trabajo en hospitales públicos como en su consulta privada —, el factor de influencia número uno es el cambio climático, percepción que coincide con lo que advierten científicos del IPCC: el calor y las lluvias favorecen la proliferación del mosquito y aumentan la tasa de replicación del virus.

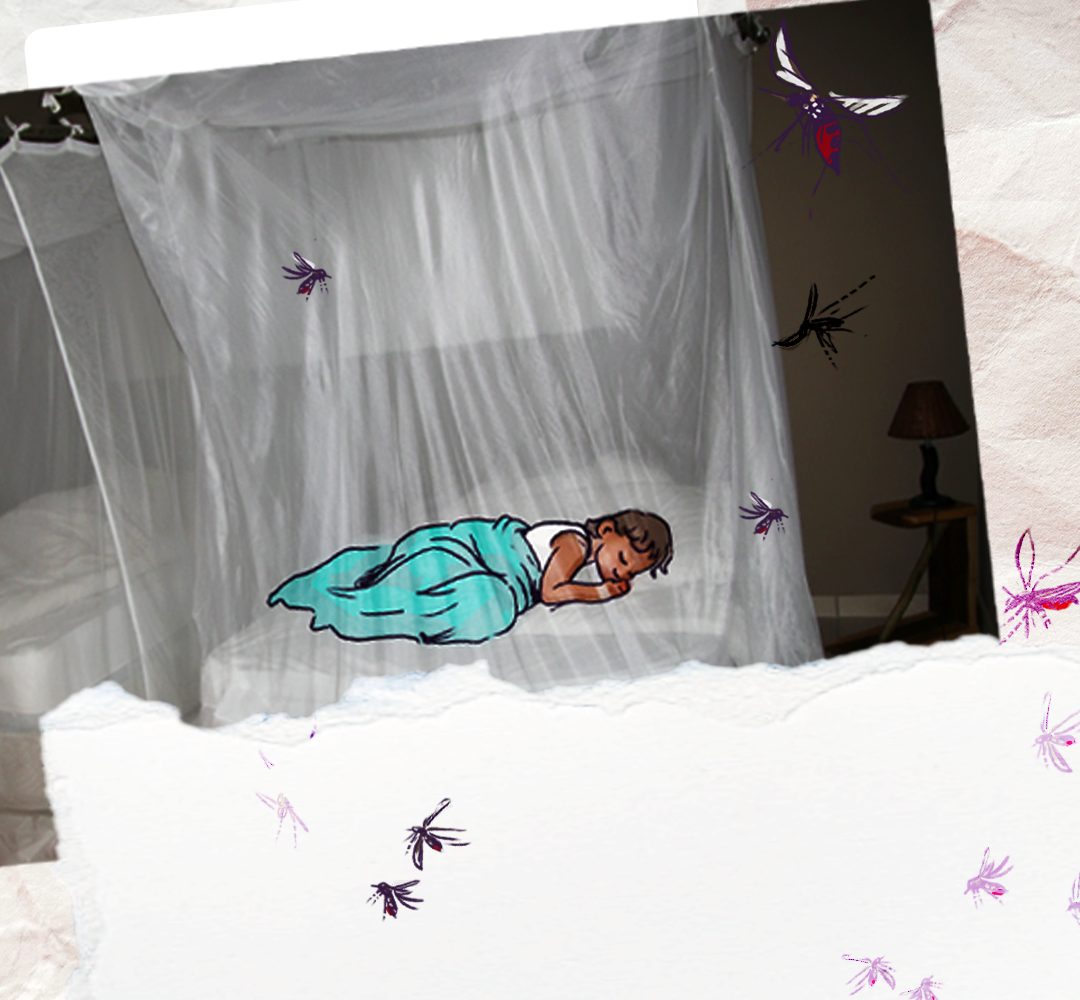

Panameño advierte además que, en el país, la enfermedad golpea con mayor frecuencia a los niños.

La Organización Mundial de la Salud y la OPS han documentado que los menores son más vulnerables al dengue grave porque su sistema inmunitario aún está en desarrollo, pierden líquidos con mayor rapidez y dependen de que los adultos reconozcan pronto los síntomas para llevarlos a consulta.

En El Salvador el dengue se ha desestacionalizado: con 180–270 mm de lluvia y noches de 19–21 °C en el mes previo, los contagios se disparan y la niñez es la más expuesta.

La fragilidad de los infantes volvió a quedar expuesta durante las vacaciones agostinas de 2024, cuando se reunieron las condiciones perfectas para un brote.

El análisis de datos muestra que, si el mes previo acumula entre 180 y 270 milímetros de lluvia y las noches se mantienen cálidas —entre 19 °C y 21 °C—, el riesgo de contagio se dispara. La de ese mes fue una de las siete veces en la última década en que esa combinación se repitió.

En Soyapango, donde la densidad urbana, la escasez de agua potable y la acumulación de basura multiplican los criaderos, la tragedia tomó rostro. Una niña de cinco años murió tras días de peregrinar por hospitales.

La fiebre comenzó el 2 de agosto. Su abuela la llevó primero al Seguro Social de Prados de Venecia, donde solo le recetaron acetaminofén.

Al día siguiente, la niña seguía con dolor de cabeza y de estómago, pero en el Hospital Nacional Dr. José Molina tampoco la ingresaron.

El 6 de agosto, tras un hemograma, los médicos confirmaron dengue “sin signos de alarma” y la enviaron de nuevo a casa. Esa misma noche empeoró: se puso morada, con dolor abdominal intenso. Llegó grave al Hospital Bloom, donde murió el 7 de agosto, relató su abuela.

“Se lavaron las manos cuando vieron que la niña ya iba grave”, lamentó la señora al quejarse por las inconsistencias en su atención médica.

Ese agosto más lluvioso de la cuenta dejó más víctimas. Según el registro de Voz Pública, en total murieron cinco niñas y dos niños por la infección transmitida por el zancudo.

El frente de los criaderos y serotipos

Casos como los documentados en este reportaje son la cara visible de un problema más amplio. El mosquito completa su ciclo de vida en apenas diez días y se reproduce en aguas limpias acumuladas en recipientes. La escasez de agua potable obliga a muchas familias a almacenarla en barriles y huacales descubiertos, lo que multiplica los criaderos en barrios urbanos como Soyapango.

Pero el problema no se limita al mosquito: también está en el virus. El dengue tiene cuatro serotipos —DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4—, y una persona puede enfermar más de una vez. La segunda infección con un tipo distinto suele ser más riesgosa, porque el organismo no cuenta con defensas cruzadas.

Ante ello, la Universidad de El Salvador, a través de su laboratorio CENSALUD, recolecta mosquitos en municipios densamente poblados para identificar los serotipos en circulación y elaborar un mapa de riesgo. Sin embargo, al intentar profundizar en los avances del proyecto, la institución declinó dar declaraciones.

Conocer los serotipos que hay en el país es clave para enfrentar la enfermedad, advierte la OPS que a inicios de año alertó de que el DENV-3 volvió a circular tras una larga ausencia en la región.

“Su reaparición aumenta la vulnerabilidad de las poblaciones que no han sido previamente expuestas a este serotipo”, advirtió la organización.

Panameño traduce la advertencia en términos claros: “Les dice a los países, prepárense, eduquen para un probable brote con muchos casos y mucha mortalidad que podría colapsar el sistema de salud”.

El dengue dejó de ser una enfermedad estacional. En un país urbano, densamente poblado y con agua escasa, cada aguacero y cada noche tibia pueden ser la chispa del próximo brote. Prepararse ya no es opcional: es cuestión de supervivencia.

Fumigaciones contra el Aedes aegypti en comunidades de El Salvador buscan contener al mosquito transmisor del dengue, pero la acumulación de agua en recipientes domésticos sigue siendo el principal criadero en un contexto donde el cambio climático ha roto la estacionalidad de la enfermedad.

Tu apoyo transforma datos en acción

En La Data Cuenta convertimos cifras complejas en historias que importan, visuales que informan y reportajes que tocan. Lo hacemos con rigor, independencia y compromiso.

Si crees que la información puede impulsar el cambio, ayúdanos a seguir contándolo.

Cada aporte suma. Cada dato cuenta.

Metodología

¿Cómo se hizo este análisis?

Para entender cómo el cambio climático puede estar alterando el comportamiento del dengue en El Salvador, este reportaje combinó datos epidemiológicos y climáticos con herramientas estadísticas y de verificación periodística.

Casos de dengue (2014–2024).

Se utilizó la serie oficial de casos anuales y mensuales reportados por el país ante la Organización Panamericana de la Salud (OPS), disponibles en el portal Arbo (OPS/PAHO – Dengue por país).

Clima (2014–2024).

Los registros de temperatura mínima, temperatura media y precipitaciones mensuales provienen del Climate Change Knowledge Portal del Banco Mundial (World Bank – Climate Knowledge Portal), que ofrece promedios nacionales mes a mes y permite identificar patrones de largo plazo.

Por qué se usó el mes anterior.

Para capturar el desfase temporal, se utilizaron los datos del clima del mes anterior, ya que el ciclo de vida del mosquito, desde huevo hasta adulto capaz de transmitir el virus, tarda entre 7 y 10 días. Además, los síntomas del dengue aparecen entre 4 y 10 días después de la infección. Por lo tanto, las condiciones climáticas del mes anterior capturan mejor la relación entre el ambiente y la incidencia de dengue en humanos. Este enfoque permite al modelo considerar el tiempo necesario para que el clima influya en la población de mosquitos y, por ende, en los casos de dengue.

La condición propicia.

El análisis estadístico de las series mensuales mostró que los brotes más intensos se asociaron, en muchos casos, con una combinación concreta de clima:

- Lluvia mensual entre 180 y 270 mm

- Temperatura mínima entre 19,6 °C y 20,3 °C

Luego se contabilizó cuántos meses por año cumplieron ese perfil desde 2014, lo que permitió analizar tendencias en el tiempo y su relación con los picos de casos en El Salvador.

Este reportaje se publica en alianza con

Periodismo independiente basado en datos desde 2013